33歲女老師驟逝!生前反思「4個習慣」恐是奪命幫兇:勸世引以為戒

清晨的上海,復旦大學的校園還籠罩在薄霧中,33歲的于娟(化名)卻再也無法踏進她鍾愛的講台。2011年4月19日,這位年輕的復旦女教師因乳腺癌晚期撒手人寰,年僅33歲。她的離去,不僅讓家人悲痛欲絕,也讓無數人扼腕嘆息。于娟生前曾在日記中反思,自己的一些生活習慣可能是癌症的「幫凶」,她用生命的代價,敲響了警鐘,提醒大家:健康無小事,壞習慣要不得。

于娟的故事,像一盞刺眼的警示燈,照亮了現代人忙碌生活中的健康盲區。她的四個「致命習慣」,至今仍是許多人的日常。乳腺癌為何找上這位才華橫溢的年輕女性?她反思的四個習慣,又藏著怎樣的健康隱患?

Advertisements

她是誰?一個才華與熱情並存的復旦女教師

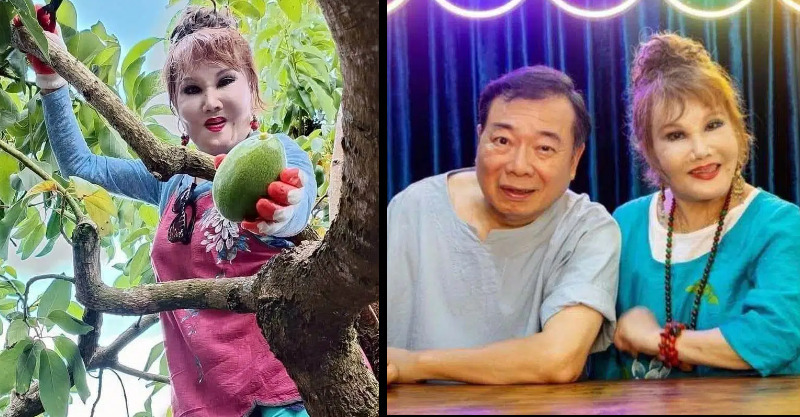

于娟,33歲,上海人,復旦大學社會學系講師。她身材高挑,笑起來眼睛彎成月牙,課堂上風趣幽默,學生們都愛聽她的課。她是典型的「學霸」:本科讀社會學,碩士赴挪威留學,博士畢業後留校任教。她的學術論文頻頻獲獎,同事眼中的她,是「前途無量」的青年才俊。

于娟的生活豐富多彩。她愛旅行,留學時走遍北歐,挪威的森林湖泊讓她流連忘返。她還愛美食,朋友聚會總少不了她的大碗喝酒、大口吃肉。她性格豪爽,江湖氣息濃厚,學生私下叫她「娟姐」。她常說:「人生苦短,及時行樂!」可她沒想到,這份「樂」,卻在健康上埋下了隱患。

健康方面,于娟自認「底子不錯」。她年輕時沒什麼大病,偶爾感冒吃點藥就行。體檢?她嫌麻煩,從沒認真做過。她覺得自己才30出頭,癌症、心梗離她十萬八千里。可2009年底,一場突如其來的急症,徹底改變了她的人生軌跡。那時的她,怎麼也沒想到,生命只剩不到兩年。

Advertisements

從急救到離世:一場猝不及防的悲劇

2009年年末,于娟突然感到胸口隱痛,伴著莫名的疲憊。她以為是工作太累,沒當回事。可沒過幾天,疼痛加劇,她甚至無法站直。家人急忙把她送進醫院,救護車上,她臉色蒼白,冷汗直流。全息CT結果像晴天霹靂:全身布滿癌細胞,密密麻麻,醫生一時無法判斷是骨癌、肺癌還是其他癌症。

在急救室待了兩天三夜,于娟每天要忍受兩次骨髓穿刺。癌細胞啃噬骨頭,疼痛讓她幾乎暈厥,可她咬緊牙關,不讓家人看出痛苦。2010年元旦,診斷終於明確:乳腺癌晚期,伴骨轉移。醫生告訴她,乳腺癌晚期骨轉移的5年生存率僅16%左右,治療希望渺茫。

Advertisements

于娟卻沒有崩潰。她甚至鬆了口氣:「至少知道是什麼病了。」她選擇直面病魔,開始了「地獄般」的化療。化療藥物殺癌細胞的同時,也摧毀正常細胞。她一天嘔吐幾十次,胸腔震動讓她痛到昏厥。可她從不喊疼,甚至沒掉過一滴淚。她在日記裡寫道:「只要堅持,我就能活下去。」

然而,病魔無情。2011年3月底,于娟病情急劇惡化。她蜷縮在病床上,瘦得像個孩子,連說話都要拼盡全力。生命的最後幾天,她只能用眼神與家人交流。4月19日,她安詳離去,留下無盡遺憾。

Advertisements

為什麼是我?于娟反思的四大「致命習慣」

確診後,于娟開始反思:為什麼癌症找上我?她在日記里寫下四個生活習慣,認為是這些「幫凶」加速了悲劇的發生。這些習慣,至今仍是許多人的日常,值得我們引以為戒。

1. 瞎吃八吃,嗜葷如命

于娟是個「肉食動物」。她吃飯講究大碗喝酒、大口吃肉,留學時五六個男生都吃不過她。沒有葷菜,她覺得飯不香。她的父親是一級廚師,家裡頓頓有紅燒肉、炸雞腿。她還吃過孔雀、鯨魚、五步蛇等野味,覺得「嘗鮮」是人生樂趣。

可這習慣,卻讓身體亮起紅燈。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院乳腺外科主任醫師王曉紅教授指出:「高脂肪飲食會增加體內雌激素水平,刺激乳腺組織,升高乳腺癌風險。」于娟的飲食,幾乎全是高脂高蛋白,蔬菜水果少得可憐。長期下去,脂肪堆積,雌激素超標,為癌症埋下伏筆。

Advertisements

2. 熬夜成癮,12點前不睡

于娟的作息,像個「夜貓子」。她幾乎從沒12點前睡過。考研、考證時熬夜複習,閒下來就上網聊天、K歌,通宵是家常便飯。1點睡覺,對她來說已是「早睡」。

熬夜有多傷身?王教授解釋:「長期熬夜會減少褪黑素分泌,這是一種抑制腫瘤的激素。褪黑素不足,乳腺癌風險增加。」《柳葉刀》的一項研究顯示,夜班女性乳腺癌風險比常人高30%。于娟的熬夜習慣,無疑讓身體雪上加霜。

3. 高壓突擊,精神緊繃

于娟自嘲是「2W女」——考試前兩周才拚命學習的女人。她自控力差,平時不努力,臨考才抱佛腳。最誇張的一次,她兩天半看了21小時書,考完直接累癱。這種高壓狀態,貫穿她的學生和教學生涯。

高壓有多害?中國醫學科學院腫瘤醫院乳腺癌專家徐兵河教授說:「精神壓力會擾亂雌激素分泌,導致內分泌失調,增加乳腺癌風險。」于娟的「突擊模式」,讓身體長期處於應激狀態,免疫力下降,癌細胞趁虛而入。

Advertisements

4. 甲醛超標,家居隱患

于娟患病前,曾住在親戚家。2007年搬家時,丈夫捨不得扔舊傢具,運到新家繼續用。2009年,她做實驗時用甲醛測試儀一測,傻眼了:甲醛指數0.87,遠超安全值0.08。那些舊傢具,竟是「甲醛炸彈」。

甲醛是公認的致癌物,癌症中心的數據顯示,長期暴露於高濃度甲醛環境,癌症風險增加30%-50%。于娟住了近十年「甲醛房」,身體不知不覺被侵蝕。