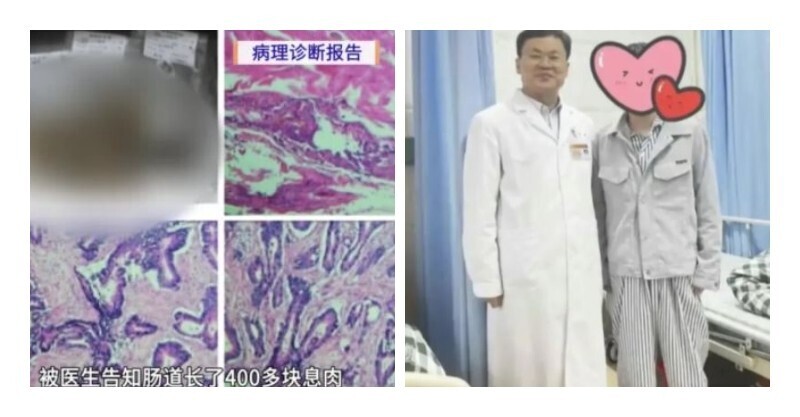

太多人輕忽!腸息肉切除後「不想復發」:3種食物要忌口

「我爸去年剛做完大腸鏡,切掉了兩個息肉。醫生說回家注意飲食,可他最近開始吃火鍋、烤肉,還天天喝點小酒,他說切了就好了、沒事了。但我看網路說可能復發,嚇得我都不知道要不要再帶他回診?」門診門口,一個帶著黑框眼鏡的青年,正在翻查手機搜索記錄,他皺著眉,不敢多說,也不敢不管。

Advertisements

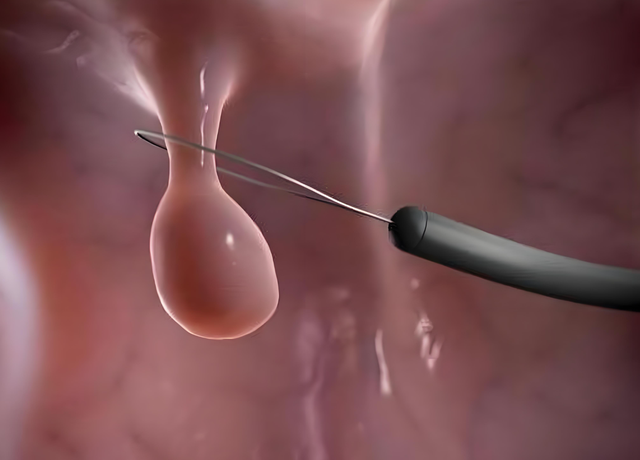

很多人對腸息肉有誤會,覺得只要切掉就徹底解決,但臨床上真正讓醫生頭痛的,是術後掉以輕心的患者。不改變生活方式,很容易讓復發率居高不下!一項國內多中心隨訪研究顯示,腸息肉切除後三年內復發率接近30%,其中超過一半的人、存在飲食結構異常。腸息肉不是憑空長出來的,代謝紊亂、脂肪攝入過高、腸道慢性炎症、微生態失衡,這些問題往往沒解決,切除只處理了局部表現,根還在。

Advertisements

術後最容易踩雷的,是幾類常見又高頻的飲食,表面看不出問題,實則持續刺激黏膜、擾亂腸道環境,讓剛剛修復的腸道,再次陷入風險中。

第一、加工肉製品。這類東西常被當成「零食」、「下酒菜」或「佐餐搭配」,在不知不覺中頻繁攝入。火腿、香腸、臘肉、肉鬆,這些食物為了防腐、保色、提味,大量使用亞硝酸鹽、磷酸鹽、防腐劑和大量鈉。研究明確指出,加工肉中的亞硝酸鹽會在腸道內和蛋白質分解產物結合生成亞硝胺,這是已知的致癌前體物質,對原本就存在腸息肉傾向的人來說,是不穩定因子。

Advertisements

南京醫科大學附屬醫院、一項針對862例術後腸息肉患者的追蹤研究顯示,平均每周攝入3次以上加工肉製品的人群,在2年內出現新發息肉的比例,比普通人群高出41%。這不是某一頓吃多了的問題,是反覆小量攝入造成的隱性刺激。

第二、高溫油炸類食物,這部分不是在講肥胖風險,而是討論油脂在高溫條件下、產生的氧化物。炸雞、炸薯條、炸豆腐、炸丸子,不論油用得多乾淨,經過反覆高溫處理,都會產生丙烯醯胺、苯並芘等脂類氧化副產物。這些物質在腸道中能誘導氧化應激反應,激活NF-κB信號通路,引發腸黏膜微炎症。

Advertisements

韓國延世大學一項針對炸物攝入與腸病變的相關性分析發現,每周食用油炸食品超過4次的人,其結直腸黏膜組織炎症因子表達水平、比對照組高出近35%,這一組別中,術後息肉復發率也高於低攝入組。

第三、健康型粗纖維食物,比如芹菜梗、牛蒡絲、筍乾、竹筍、藕片等。很多人認為多吃纖維能預防腸病,但術後早期攝入大量不溶性粗纖維,反而容易加重腸道機械摩擦,導致息肉切除區域的黏膜、難以穩定癒合。這些粗纖維不易被腸道消化,體積大、質地硬,在通過腸道時會增加腸蠕動負荷,甚至誘發胃出血或腹脹、排便困難。

在腸鏡切除後的2至3個月內,腸壁局部仍處於再生期,如果此時攝入大量粗纖維,會延長修復周期。北京協和醫院營養科的隨訪數據顯示,術後3個月內,每日攝入不溶性膳食纖維超過25克的人群,其腸壁微出血發生率比控制組高出29%,其中部分出現新的息肉樣改變。