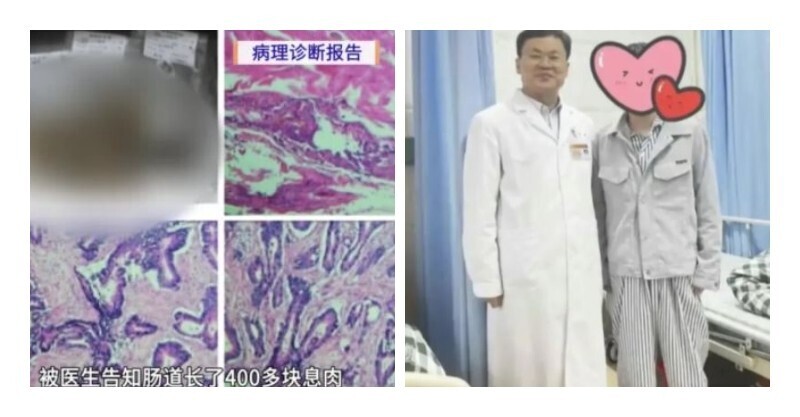

太多人輕忽!腸息肉切除後「不想復發」:3種食物要忌口

很多人對息肉復發的理解太表層,只盯著有沒有出血、疼痛,忽略了結構性風險變化。復發不等於新長一個,而是腸道微環境、再次轉向異常狀態。飲食是外在變數,改變它,就能打斷風險路徑。看不見的不代表沒傷害,特別是腸道這種慢性系統,最怕的不是重刺激,而是日積月累的輕度錯誤。

Advertisements

還有一點很多人沒想到,就是術後腸道菌群、比術前更脆弱。切除部位局部免疫屏障遭到打破,腸道菌群會在術後、經歷短暫失衡期。如果此時頻繁攝入高蛋白、高脂肪的食物,會誘導致病菌種上升,比如產氣莢膜梭菌、大腸桿菌異常增殖。菌群失調本身不引發息肉,但會透過改變黏膜通透性、炎症因子水平、短鏈脂肪酸合成能力,干擾腸道局部環境穩定,間接增加復發風險。

清華大學生命學院一項菌群追蹤研究證實,術後腸息肉患者腸道中益生菌數量下降超過50%,但在堅持低脂、高發酵膳食攝入三個月後,微生態狀態恢復良好,息肉再發率明顯下降。這也推翻了一個誤區:不是所有蔬菜水果都好。像高糖水果(荔枝、龍眼、榴槤)在術後早期也應限制,這類水果糖分高,會促使腸道產氣菌增殖,容易造成腹脹和便秘。

Advertisements

便秘在術後人群中是高風險現象,排便用力會對局部傷口造成機械牽拉,反覆影響癒合,誘導新的小結節出現。那問題來了:是不是只要少吃這三類食物,腸息肉就不會再長?也不是。這些食物是明顯高風險因子,但真正決定息肉是否再長的,是「整個腸道代謝環境是否穩定」。這包括運動量、睡眠節律、情緒狀態、體重變化、糞便頻率、是否存在隱性炎症等。

Advertisements

飲食控制只是降低一個維度的刺激,其餘維度若不配合調整,風險依然存在。尤其是腸道免疫系統受情緒和神經調節影響極大,長期壓力狀態下,局部免疫能力下降,也會讓腸道更容易出現不正常細胞增生。

復發不是一頓飯的事,但每頓飯都在決定方向,吃錯一周看不出,但三個月、半年之後,影像上就能看到新的變化。真正能穩住不復發的人,不是靠記一份食物清單,而是形成了一套不傷腸的生活作息。吃、動、排、睡、情緒,缺一不可。控制住這些,才有可能真正管住息肉不再來!

參考來源:今日頭條